Pedro França Ayres

I

Reparar nos outros é um esporte e, aos trinta, em plenos tempos olímpicos, já me considero profissional. Sou o Federer dos mexericos, o Taffarel das fofocas1. Nem Deus me socorre de ser chamado, por minha esposa, de uma “grandessíssima Maria-Fifi”.

“Talvez a maior de todas”, eu acrescento em resposta, sem abrir a boca, olhando pela janela o prédio da frente, os apartamentos todos em exibição, as camas e seus romances (em verso sáfico, heroico e livre).

Vejo, também, o carro da Polícia Militar domingando no posto da esquina, o homem gordo da padaria fazendo entregas suadas a pé (no meu bairro, é chique ter preguiça de carregar a própria comida).

Descendo o elevador, cheiro o perfume duvidoso de certos vizinhos, todos memorizados de acordo com o andar e o número do apartamento. Proust – mestre maior dos mexeriqueiros – escreveu sobre as memórias involuntárias; eu, sobre as memórias a contragosto, que se formam à revelia de quem as quer esquecer, de quem sequer deseja criá-las.

Seja como for, cultivei um modo particular na arte esportiva do mexerico. Um método que reflete duas coisas, ambas nascidas duma profunda ansiedade. A primeira delas é o contentamento com a superfície das coisas: dos outros, não me interessa a essência íntima, mas sim o único gesto decisivo – o tropeção nas ranhuras da calçada, o chilique quatrocentão nos restaurantes, o grito dos que ganham de mim em idade, mas perdem em educação, os palavrões dos homens de terno, o adultério que se vê pela janela, a traição que se advinha num fórum qualquer do centro da cidade, a crueldade conivente e a conivência cruel dos pais para com os filhos mimados, o olhar lascivo da terceira idade na academia…

A segunda dessas coisas é minha vontade de, por meio desse arquivo infinito e ridículo, inventar uma ordem para o mundo. Um agregado – claro e distinto – de ações vergonhosas, eróticas ou até olfativas.

Após revisar a última versão do catálogo desse Viejo museo del chisme (o “nuevo” é do Edgardo Cozarinsky) é que me vem a pergunta: será que eu mesmo não poderia ser definido da mesma forma? Não poderia minha vida, aos olhos de qualquer outra pessoa, se resumir a um único gesto existencial? E qual seria?

Qual?

II

A ideia de que toda pessoa poderia ser capturada num crítico instante corporal, que a definisse para os fins da fofoca e do mexerico, só poderia ocorrer a alguém como eu, criado e crescido a fotos e filmes no final dos anos 1990 e Instagramer balzaquiano. Vivo em busca de imagens, crente de que elas me podem revelar os segredos do mundo.

Vivo por intermédio de imagens. Coloco-as entre mim e as coisa. Comparo-me com elas e sempre fico aquém. Na última vez em que fui à praia, o entardecer começando a dar as caras, deitei-me numa rede para ler um livro de entrevistas do filósofo Vladimir Jankélévitch. Adoro redes, mas sou impaciente e desajeitado. Lá fomos – eu e o livro – para lá e para cá, até que se fizesse noite.

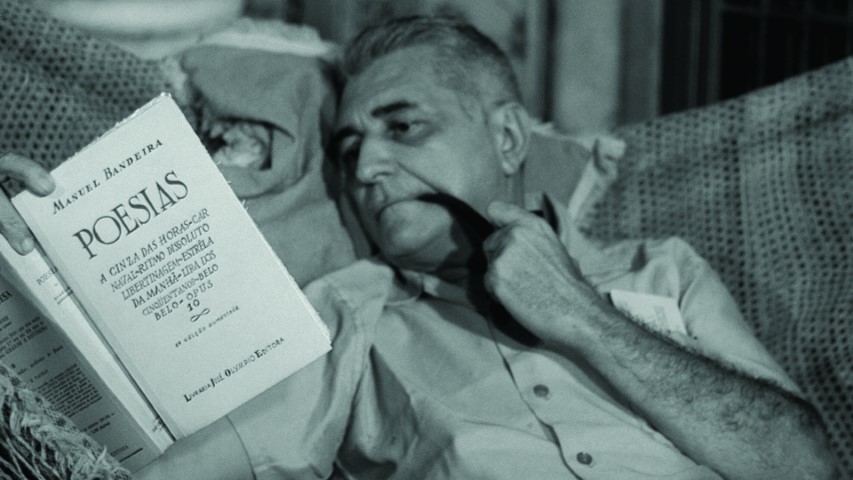

Que diferença, pensei, com aquelas duas cenas d’O mestre de Apipucos, em que o Gilberto Freyre aparece sentado. Na primeira, escrevendo a lápis sobre uma tábua de madeira no escritório da casa, as duas pernas jogadas por cima do braço direito da cadeira, a camisa preta de mangas curtas, a calça clara de linho, as pantufas quase caindo dos pés suspensos. O mesmo homem – fresco e tranquilo – surge mais tarde numa rede, lendo Manuel Bandeira, a pose ainda mais relaxada, de sandalhas, o pé direito no chão e, o esquerdo, na fraca fronteira entre a rede e o mundo.

Essa espécie de relaxamento me seria impossível. O reclinar suave sempre me deixa melancólico e convida à agitação. A perna direita começa a tremer, balançando-se sem parar. Se bobear, a esquerda lhe segue o exemplo.

III

Penso, olhando para o corpo jogado de Gilberto Freyre, projetado na tela do meu computador, em qual imagem me inspirar. Contra qual gesto eu me sentiria menos aquém?

Por sorte ou coincidência algorítmica, a versão de Glenn Gould das Invenções e sinfonias de Bach começa a tocar no YouTube. Sempre que um pensamento se trava na minha cabeça, escuto Bach – de preferência tocado por Gould e sempre a Arte da fuga (Bach me deu para sempre a imagem de uma arte pensada, de uma música que se volta sobre si mesma, repetidas vezes, sempre de forma diferente, fazendo-se e se desfazendo a cada repetição, caminhando sempre em direção ao seu próprio fim).

Pensando em tudo isso, olho para a foto que ilustra o vídeo J. S. Bach: Three-Part Inventions (sinfonias), BMV 788-801 (Glenn Gould, Live in Moscow): Gould sentado – ou melhor – jogado sobre uma cadeira desconfortável, num corredor meio encardido, com ares de repartição pública. À sua esquerda, a entrada de uma salinha de piso quadriculado na qual se veem três gavetas de um arquivo e talvez uma quarta, cortada pela câmera. Olho, agora, para Gould. As duas pernas jogadas por cima do banquinho que ele carregava para lá e para cá, construído Deus sabe quando por seu próprio pai, sem o qual ele se recusava a tocar piano. As calças cinzas, talvez um pouco curtas, e com certeza um pouco largas para aquele esquelético: a perna esquerda acabando antes de começarem as meias grossas e também cinzas, esgarçando os sapatos pretos mal polidos, quase embaçados de tão sujos. Um sobretudo preto, claramente um ou dois números acima do correto, cuja cauda manchada – quase uma capa – roça o piso encardido do corredor. Cada braço termina em duas luvas de lã preta e algo segura a manga do braço esquerdo, de modo que é possível flagrar um dos pulsos de Gould, embora eu não consiga dizer se o que vejo é pele ou camisa. Por fim, o rosto: os olhos também inclinados à direta do quadro, denunciando alguma mistura de terror e indiferença. De resto, Gould tem nas mãos algo que não consigo identificar e mais ainda à direta vemos uma cadeira vazia, na qual outra pessoa, um pouco mais bem ajustada, poderia se sentar dispensando todo esse contorcionismo.

IV

Em toda essa figura, é possível entrever o Glenn Gould dos documentários do Bruno Monsaingeon; o Gould da Arte da fuga e da segunda grande gravação das Variações Goldberg, dos anos 1980. O pianista com artrose, dobrado por sobre as teclas com a concentração de um relojoeiro desesperado, que não consegue parar de cantar por cima dos sons do piano, murmurando ora a harmonia, ora o acompanhamento: um homem todo música, um artista completamente absorto e absorvido pelo que faz – Glenn Gould todo Johann Sebastian Bach.

Talvez o gesto que me é mais afim seja justamente esse. Não pelo virtuosismo e muito menos pela excelência artística. Mas pela ideia que ele transmite, pela imagem que ele oferece: a de uma luta mental contra a dispersão. A de um homem que – não importa a idade – nunca aprendeu a se sentar. Que precisa de alguma coisa para fazer e que precisa que essa coisa seja perfeita e inútil. A imagem de um homem empenhando naquilo que os zen-budistas chamam de esforço sem esforço: uma ação que não serve para nada além de si mesma. Um fazer desinteressado. Um homem que quer criar coisas belas e mentais, pagando o preço no corpo.

V

Estou prestes a dar a questão por resolvida e jogar os dois pés por sobre um dos braços da minha cadeira, quando a indecisão sobre o lado – direito ou esquerdo – se transforma numa dúvida ainda mais cruel: e se todos esses gestos – o relaxamento de Freyre e a contorção de Gould – não passassem de imagens estudadas?

Afinal, se estou tão atormentado com a imagem que os outros fazem de mim, será que Freyre e Gould não sentiram o mesmo? Logo eles, tão vaidosos quanto eu, tão seguros de si quanto finjo não ser, tão ciosos da pose?

Sim, da pose. É disso que se trata. Da forma pela qual nos decidimos, depois de estudar todas as imagináveis. As dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos professores, dos atores, artistas, músicos, das pessoas com que topamos na rua, no transporte, na faculdade, na Igreja, nos elevadores e hospitais.

Eu estava errado. Essa forma não nos define. Ela permite que a gente saia bem nas fotos, nos torna estáveis e cinematográficos – um produto, no fim das contas. A pose, o gesto decisivo, que seja, nos esconde à plena vista. O relaxamento de Freyre, seu corpo estirado na rede é apenas o oposto complementar das tensões de Glenn Gould, das costas lesionadas sobre o piano.

VI

Ambos coexistem na mesma pessoa, mas a propaganda que ambos fizeram de si próprios ignora essa coincidentia oppositorum, que muito me fere, sem me entristecer. É doloroso estar errado e é ainda mais doído abandonar certas ingenuidades. Mas o fato é que todos nós nos escondemos ao nos mostrarmos. A ideia de um museu ou arquivo do mexerico, composto só de gestos exteriores, não passa de uma mentira…

…assim como esse texto, cheio de confissões, preferências e apartes íntimos. Encerro-o por aqui, olhando pela janela, com os dois pés jogados por cima do braço esquerdo da cadeira de rodinhas, embolando o tapete da biblioteca com esse ato concentrado de desespero.

1 A inclusão desses nomes obedeceu a um critério estritamente literário: o som. Não acompanho – e nem quero acompanhar – o tênis ou o futebol. Gosto de pensar que o meu desinteresse por toda e qualquer modalidade esportiva permite esse tipo de liberdade, num mundo que a gente presta contas excessivas das próprias preferências.