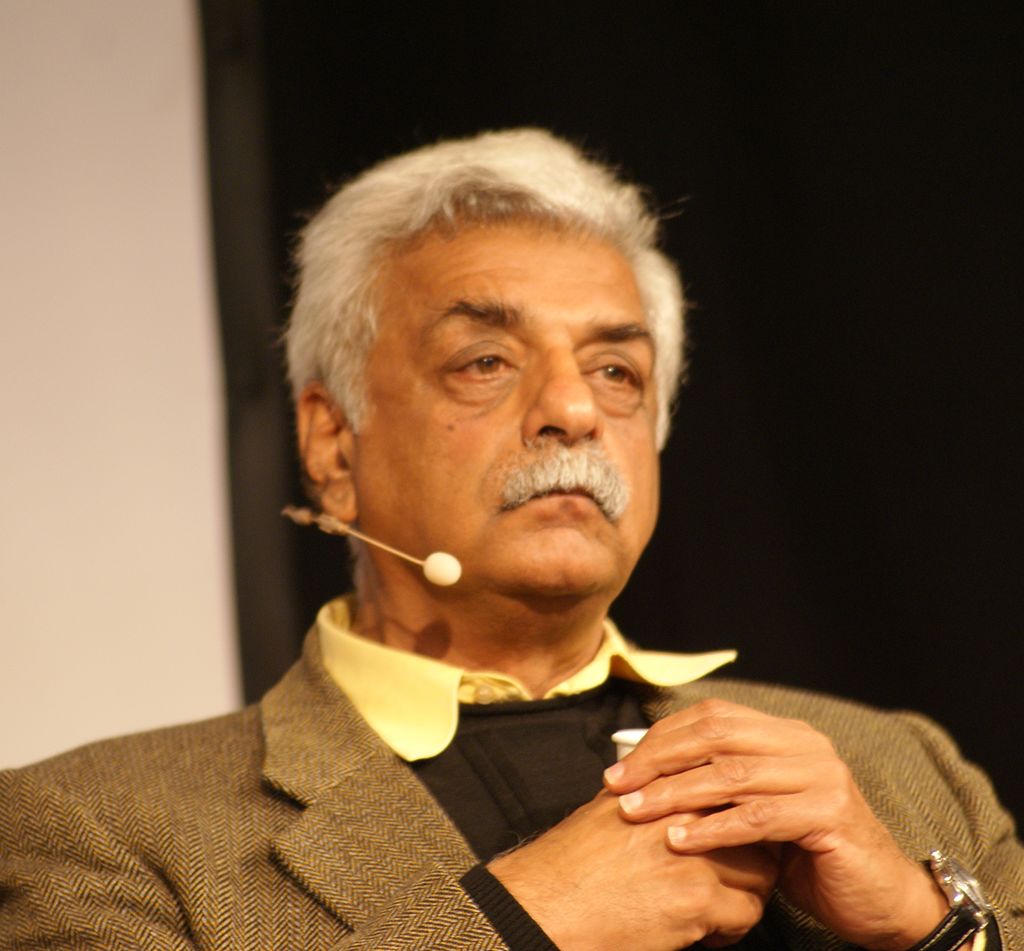

Tariq Ali

Tradução de Rafael Rocca dos Santos

Este texto foi traduzido com a cordial autorização dos editores da revista New Left Review, quem agradecemos. O texto original, que pode ser encontrado aqui, foi extraído da edição I/199, Maio/Junho de 1993.

Tariq Ali é escritor, jornalista, historiador, entre outros, de origem paquistanesa. O texto “Literatura e realismo de mercado”,* embora escrito em 1993, continua atual e os problemas discutidos ali somente se aprofundaram com o tempo.

Estes são tempos estranhos. O capitalismo, debilitado por suas próprias contradições – há trinta milhões de pessoas desempregadas somente nos países da OCDE –, apesar de tudo, triunfa. De Nova York a Beijing, via Moscou e Vladivostok, é possível comer a mesma porcaria, assistir à mesma porcaria na televisão e, cada vez mais, ler a mesma porcaria. Nos países recém-mercadologizados da Europa Oriental e Central, um livro pode ser consumido assim como um hamburguer do McDonald’s. A indigestão e o excesso de gases não são mais uma proteção do estômago. Assim como as empresas de hamburguer rivais anunciam seus respectivos bens, as grandes empresas editoriais dos Estados Unidos e da Inglaterra compram autores e os exibem como gado. Bestsellers em potencial são leiloados por uma nova espécie de agente literário. Tais livros têm de ser vendidos, e é nesse estágio que os hipermercadores entram na briga e a promoção começa.

Muitos autodeclarados autores pós-modernos adentraram o espírito dos novos tempos. Sem qualquer senso de vergonha ou modéstia, eles agenciam seu próprio trabalho e exploram uma cultura literária de consumismo. Por que não deveriam? Por acaso Lyotard, um dos altos-sacerdotes do pós-modernismo, não declarou que o capitalismo é um orgasmo? Não é possível os ver tremendo de prazer, esses cidadãos de Mogadishu ou de La Paz, ao desconstruírem essa oferta de Paris?

Não seria particularmente surpreendente, então, que, em face dos ventos hoje predominantes, muitos romancistas europeus ou estadunidenses começassem a escrever, consciente ou inconscientemente, na linguagem da propaganda? A ficção do mercado de massa, como o recheio indigesto em uma comida ruim, deve ser consumida rapidamente e depois excretada. Não me compreenda mal. Bons livros, até mesmo ótimos livros, ainda são escritos e alguns, acredite ou não, são até mesmo lidos, mas, na maior parte dos casos, são produtos de escritores que ou vivem em países marginalizados ou foram eles mesmos marginalizados pela cultura dominante do Ocidente triunfalista.

Cada vez mais, a pessoa se vê relendo livros antigos, caso essa pessoa queira retomar a tradição crítica. Ninguém de nós terá na estante exatamente os mesmos livros antigos, mas, à medida que o século se aproxima de seu fim, essa pessoa retorna a eles cada vez mais. E o que encontramos? Podemos estar casados com a época na qual vivemos de diversas maneiras. Podemos nos considerar modernos ou pós-modernos ou qualquer outra coisa. Perdida em um romance antigo escrito há um século ou mais, a pessoa frequentemente se espanta com os paralelos e as analogias à nossa própria época. “Limpeza étnica” na Bósnia, o renascimento do antissemitismo na Alemanha e na Rússia, a Guerra do Golfo… barulhos altos e insuportáveis que perfuram nossos tímpanos. Não serão os ecos das Cruzadas ou o que acontecera na Espanha nos séculos XV e XVI? Os pós-modernos talvez queiram esquecer a História, descartá-la como um conjunto de incidentes aleatórios, mas a História se recusa a se silenciar. Leia os romances de Joseph Roth, que escrevia nos anos [19]30, e veja como ele descreve a desintegração do Império Austro-Húngaro. Sérvios e Croatas folheiam suas páginas na aurora do colapso. A História, veja, é familiar demais.

Ecos históricos são muito marcados na literatura. Juan Goytisolo escreveu sobre como é difícil ler Cervantes isolando a Espanha daquela época. O grande romance é cheio de alusões ao que aconteceu e ao que estava acontecendo até mesmo enquanto o autor estava escrevendo seu texto. Pegue, por exemplo, o episódio do mourisco Ricote, o lojista da vila de Sancho, expulso da Espanha por um édito real porque ele era muçulmano. Ricote, saudoso, retorna a seu país sob disfarce e Cervantes lhe dedica as seguintes linhas:

Onde quer que estejamos, choramos pela Espanha, pois, em suma, nascemos aqui e este é nosso país natal. Em nenhuma parte encontramos a recepção que nosso infortúnio requer. Mesmo em Barbary, e em todas as outras partes da África onde esperamos que sejamos recebidos, estimados e tratados com importância, ali somos mais negligenciados e maltratados… Não tomamos ciência de nossa felicidade até que a percamos.

O narrador poderia facilmente ser um bósnio, um curdo, um palestino, um somaliano, um sudanês. Sugerirei agora um escritor de uma nacionalidade diferente e de um século posterior, o francês Balzac. No que para mim é o ponto alto de seus romances da Comédia Humana, Ilusões perdidas, um dos personagens mais demoníacos de Balzac, Vautrin, fala assim:

Bem, quer saber o que um homem inclinado à política encontra inscrito na soleira desse seu século XIX? Em 1793, os franceses inventaram a soberania popular e ela acabou em absolutismo imperial… Napoleão era um jacobino em 1793; em 1804, ele vestiu a Coroa de Ferro. De 1806 em diante, os ferozes campeões da “Igualdade ou Morte” aquiesceram à criação de uma nova nobreza, a qual Luís XVIII legitimaria. A aristocracia imigrante, que a controla desde seu Faubourg Saint-Germain, se comportou ainda pior… Na França, então, na política tanto quanto na ética, tudo e todos esconderam seu comportamento, ou, ao contrário, seu comportamento escondeu as suas opiniões. A lógica passava ao largo, tanto com o povo no poder quanto em indivíduos particulares. Então, não há mais ética. Hoje, com vocês, sucesso é o motivo reinante de toda a ação que vocês tomam, de qualquer espécie.

Balzac está nos dizendo que, neste mundo, um mundo instável refletindo a velha Revolução e a Restauração, o objetivo do poder não é mais determinado por qualquer princípio. O poder é para si e por si. E se você acreditar que isso está errado, então você é parte do problema. Como nos soa próximo ao nosso mundo hoje! Mude algumas frases e datas, e poderá descrever os antigos burocratas stalinistas que se tornaram milionários na Polônia, na Ucrânia e na Rússia. Tampouco esse vício pelo sucesso, medido em grande parte pela conta bancária, é restrito à antiga União Soviética ou à Europa Oriental. Somente há alguns anos, aqui na Espanha, ocorreu algo surreal. Um rei dos Bourbon disse a um governo socialista que o nível de corrupção estava alto demais. Até mesmo neste momento, o líder dos socialistas italianos, Bettino Craxi, está sendo acusado de corrupção em larga escala, e na semana passada o Ministro da Justiça socialista daquele mesmo país renunciou por causa de seu próprio envolvimento com a corrupção ao atacado que ocorre na classe política italiana.

Esse é nosso mundo, mas é também o mundo de Balzac. Ele pode nos tornar muito cínicos; pode levar à visão que diz que todas as sociedades são simplesmente o recheio do poder. Por mais compreensível que possa ser essa visão, ela está errada. A demografia, a produção de pessoas; a economia, a produção de bens; sistemas culturais, a produção de significados, não pararam. Como poderia sê-lo? A sociedade nunca pode ser um simples reflexo de um sistema de poder qualquer. É a soma de suas partes, mesmo que algumas delas pareçam invisíveis. Um bom contador de histórias precisa ter várias centenas de olhos e de ouvidos para espiar e escutar continuamente. O resultado nem sempre é uma narrativa contínua, mas uma que instigue o leitor a pensar e, às vezes, a ler em voz alta as palavras do escritor para que o ritmo e a fluidez da língua possa nos ajudar a entender o verdadeiro significado.

Há alguns anos, a tradução para o inglês do primeiro volume da pentalogia de Abdelrahman Munif, Cidades de sal, foi publicada em Londres por uma editora bem estabelecida. O objetivo de Munif é retratar a transformação da Arábia ocidental no curso deste século [XX] desde as terras antigas dos beduínos até os estados do Golfo de hoje. O romance passou despercebido na cena literária londrina. Naturalmente. Os críticos estavam preocupados com relatos delgados e melancólicos da vida da classe média nova-iorquina. Um livro curto, leve, porém inteligente sobre um homem esquentando a mamadeira de seu filho estava sob a fúria da época. Na temporada seguinte, o tópico poderia ser a narrativa épica de um assassinato em um campus, com um indivíduo associal novamente enfeitando o ponto de vista do escritor. Deixe-me ser direto e reto. A obra de Munif vale muito mais do que as porcarias sendo publicadas pelas editoras na Inglaterra e nos Estados Unidos. Importa que o autor tenha já sido privado de sua nacionalidade pela família que governa a Arábia Saudita? Não muito. Por quê? Munif vive no exílio em Damasco. Mas ele tem a satisfação de saber que seus livros são lidos por todo o Oriente Médio, que eles circulam clandestinamente na própria Arábia Saudita, onde são lidos e apreciados. Ele tem uma relação muito próxima com seu leitorado e isso é algo que vale muito mais ao autor do que louvores de críticos ocidentais.

Por que escrevemos e para quem escrevemos? Cada um de nós responderá essas perguntas de diferentes maneiras e com diferentes ênfases. Para aqueles, e eu me incluo entre eles, que se recusam a se distanciar da história e da política mundiais, a resposta é simples. Os escritores não deveriam fugir da realidade. Em face aos horrores, velhos e novos, deveríamos revidar com nossos punhos literários.

O processo histórico é descontínuo. Revoluções, guerras, contrarrevoluções, bloqueios econômicos, bombardeios de saturação e movimentos de libertação individual. É isso que afeta profundamente as psiques individuais e, assim, resguarda a arte da repetição eterna. Mesmo quando uma revolução atrofia e degenera em seu contrário, a tentativa de colocar seus escritores em camisas de força raramente prospera.

O “realismo socialista” produziu uma literatura monótona desprovida de conflitos reais. Escritores que quebraram as regras foram declarados “inimigos do povo”. Alguns foram assassinados em campos. Outros sobreviveram abandonando a literatura. Um desses foi um romancista cuja obra teve de esperar meio século para ser publicada. Os romances de Andrei Platonov eram considerados tão subversivos que foram mantidos em um setor especial do arquivo, que fora trancado e tornado indisponível até mesmo a especialistas na área. Platonov escrevia de uma maneira experimental, seu estilo era muito influenciado pelo modernismo. O mar de Yuvenilnoye foi escrito em 1934 e publicado em 1986; O poço da fundação foi escrito em 1930 e publicado em 1987; Chevengur, uma sátira mordaz, foi rejeitado em 1929 e publicado em 1988. Em Chevegur, uma cidade pequena que tinha exatamente onze bolcheviques que já haviam estabelecido o comunismo, Platonov retratou a burocratização total da máquina estatal e a enxergava como um desastre para a revolução. Era um câncer. Se não fosse destruída a tempo, mataria a revolução. Curiosamente, a atitude do escritor em relação aos onze bolcheviques é notavelmente desinteressada. Não há inimigos em Chevengur. Há vítimas da história, produtos de um analfabetismo secular e filhos do absolutismo. Platonov desistiu de escrever. Isso lhe salvou a vida. Foi-lhe dado um emprego: porteiro no Clube do Sindicato dos Escritores em Moscou, onde ele tirava seu chapéu aos escritores apadrinhados pelo Estado. Fácil imaginar, portanto, que o prédio do Sindicato dos Escritores fosse incendiado na sátira de Bulgákov, O mestre e Margarida.

Outro romancista, Vassili Grossman, pertence um período posterior. Nascido na Ucrânia em 1905, ele estudou química e trabalhou nas minas de Donbass como engenheiro de segurança. Em 1933, ele se mudou para Moscou e fez amizade com Maksim Górki. Publicou alguns romances e dezenas de sátiras curtas. Nenhum deles era excepcional. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi correspondente do jornal do Exército Vermelho em Stalingrado. Sua mãe foi morta pelos nazistas, um acontecimento que despertou em Grossman a consciência de suas raízes judaicas. Esse comunista leal foi atingido pelos rompantes antissemitas de Stalin no pós-guerra e pela purgação dos judeus do aparato estatal. Ele rompeu com a ortodoxia e, com isso, escreveu uma obra-prima, Vida e destino. Tinha como modelo mais próximo Guerra e paz de Tolstói. A obra foi concluída em 1960, confiscada pela polícia secreta um ano depois. Grossman escreveu ao Politburo requisitando a devolução do manuscrito. Suslov lhe informou que Vida e destino não poderia ser publicado na União Soviética por duzentos anos. Todo estado que detém o monopólio das ideias teme a palavra escrita. Grossman morreu em 1964 – um homem arruinado.

Vida e destino foi publicado postumamente, primeiro no Ocidente, em 1985, e depois na União Soviética de Gorbatchev. É uma denúncia tocante e violenta do estalinismo e do fascismo. A cidade sitiada de Stalingrado é realmente uma metáfora para o século XX. As únicas pessoas por quem o autor revela uma simpatia real são os oficiais e os homens da Casa 6/1, homens e mulheres que odeiam os comissários. São dotados de mentes independentes e de um feroz espírito crítico. São membros das antigas Oposições destruídas por Stalin…

No momento em que falo tudo isso, soo datado. Afinal, todo o edifício colapsou. Platonov e Grossman. Como eles nos são relevantes hoje? Penso que, para os muitos escritores dos grandes continentes da Ásia, África e América Latina, os paralelos são óbvios. É difícil para um escritor pensante se afastar da realidade. Porém, até mesmo no Ocidente, há lições a ser aprendidas. Há uma tendência crescente à uniformidade de pensamento e de estilo. Coisas triviais reinam supremas, e a literatura se torna um ramo da indústria do entretenimento. Ao invés de “realismo socialista”, temos o “realismo de mercado”. A diferença é que esta é uma camisa de força autoimposta. É necessário resistir à literatura do “realismo de mercado” tão duramente quanto ao velho “realismo socialista”. Ele demanda uma literatura que seja tratada como uma commodity fetichizada, autossuficiente e autorreferencial. A alta de mercado da commodity estimula um suplente de religião, enquanto o kitsch da baixa de mercado prevalece. Mas, tal é a velocidade na qual as commodities circulam, que, logo, todas essas fronteiras serão rompidas. Ao invés de acusar a arrogância e a corrupção do poder e da riqueza, essa literatura se prostra diante dos magnatas da mídia. Em seu grau mais elevado, ela simplesmente celebra o consumo enquanto que, nas mãos de um expoente ousado, tal como Tom Wolfe, vira Balzac de cabeça para baixo, tornando-se o equivalente literário daquele novo código prescrito pelo filósofo de Oxford, John Gray, quando escreveu que “a defesa feliz do capitalismo de mercado requer uma revisão da moralidade convencional na qual ocupações e práticas desprezadas – tais como aquelas do especulador e do intermediário – são moralmente reabilitadas”.1

A resistência ao realismo de mercado deve se basear, tem de se basear, no plano das ideias e não à base de gênero, raça ou classe. Não sou de maneira alguma simpático à versão do politicamente correto que denuncia toda a literatura europeia como racista e sexista. O corolário lógico disso é dizer que obras antirracistas e antissexistas são automaticamente boas. Um relativismo desse tipo dissolve todos os julgamentos críticos e não deve ser incentivado. O romance de Toni Morrison, Amada, é um grande livro não porque ela é uma mulher negra, mas porque ela é uma escritora poderosa que compôs um relato muito tocante sobre o que deve ter sido ser um escravo. Será que um escritor branco – uma pessoa sem a memória histórica de Morrison – teria escrito tal livro? Duvido, mas, por outro lado, nem a maioria da população negra o teria feito. Steinbeck escreveu sobre os catadores de uva e a Grande Depressão. Faulkner concentrou-se na decadência do Sul Branco e no abismo entre os pobres e os ricos. Morrison evocou a escravidão. Todos os três são grandes escritores porque foram capazes de tecer uma narrativa em múltiplas camadas que inclui e transcende as formas da intuição social e da inteligência política. Como Galvano Della Volpe sabiamente insistia em seu Crítica do gosto, o estético não deve ser reduzido à sociologia nem contraposto à racionalidade e à política.

Aqueles de nós que nasceram fora da Europa e dos Estados Unidos sabemos bem que não há nem pode haver qualquer muralha da China entre a literatura e a política. Lembro, quando criança, de ser levado aos “mushairas” na cidade de Lahore, no Paquistão. Eram leituras públicas de poesia performadas não em salões mas ao ar livre diante de plateias que somavam dezenas de milhares de pessoas. A maior parte da plateia era analfabeta, e as palavras do poeta significavam muito. Os poetas, por seu lado, compreendiam bem que seus verdadeiros críticos eram aqueles reunidos à sua frente. À medida que transcorria a noite, os poetas eram aclamados ou vaiados, até que nas primeiras horas da manhã cantávamos o nome do poeta que mais havia nos agradado e ele retornava para recitar novamente. Escrever um romance é uma tarefa solitária, ainda mais solitária do que lê-lo. Nesse sentido, é o oposto de uma leitura pública de poesia. E, ainda assim, quando escrevo, devo confessar que a imagem que geralmente tenho diante de mim é a daquela plateia em Lahore da qual eu havia sido integrante. O problema para o escritor no Ocidente, hoje, é que ele não tem um equivalente daquela plateia capaz de compartilhar a labuta da criação e validar suas intuições vitais. Ao invés, se quiserem atingir seus leitores, devem se insinuar mediante toda uma sorte de intermediários profissionais – de agentes a editores, publicitários a apresentadores de auditório –, que irão julgar a sua obra, normalmente sem tê-la lido, pelos cânones do realismo de mercado.

Assim que tiverem atravessado esse corredor polonês, cairão nas mãos das autoridades críticas e acadêmicas, que têm muitas maneiras de manter isolado o que acham perturbante ou infamiliar. Se, por um lado, os editores e as editoras se assemelham a um nome de marca, os críticos têm seus próprios modelos de gênero predeterminados. A maneira pela qual isso ocorre é instrutiva. Recentemente, dois escritores estabelecidos deram um passo para fora de seus lotes designados – Brian Moore explorando a pobreza, a resistência, a corrupção e o poder em Nenhuma outra vida, uma novela baseada nos eventos recentes do Haiti; e Julian Barnes explorando os paradoxos do pós-comunismo em O porco-espinho, uma novela baseada nos eventos recentes da Bulgária. Podia-se pensar que esses autores fossem parabenizados por tratar de assuntos importantes da melhor maneira possível, mas, ao invés, foram expostos a uma barragem crítica enorme. Em termos secos, apontaram que Moore não era um Graham Greene e que Barnes não era um Kundera. Escritores do primeiro mundo que escrevem sobre o terceiro devem, parece, escrever como Greene; e se escrevem sobre a Europa Oriental, então definirá o padrão Kundera ou, caso falte este, Bradbury. A confusão gerada pela economia de livre mercado no Oriente ou os apuros dos movimentos populares revolucionários no hemisfério sul não são materiais próprios à literatura, parece, porque os críticos não têm modelos confortáveis para permitir que ela exista enquanto tal. Não vem à mente desses críticos que pode haver novos problemas para abordar? E que escritores devem ser mais encorajados a enfrentar esses problemas do que criar pastiches? Mas, claro, fazer isso significaria abalar o mercado e seus nichos designados e previsíveis, suas mensagens conformistas e seus estereótipos confortáveis. A cultura literária do realismo de mercado não é boa para a crítica, e essa é outra razão pela qual também não é boa para a literatura.

* O texto é uma versão editada de uma palestra dada na Conferência de Jovens Escritores da América Latina e da Espanha em Molina, Espanha, em fevereiro de 1993.

1 John Gray, Hayek and Liberty. Londres, 1984, p. 132.